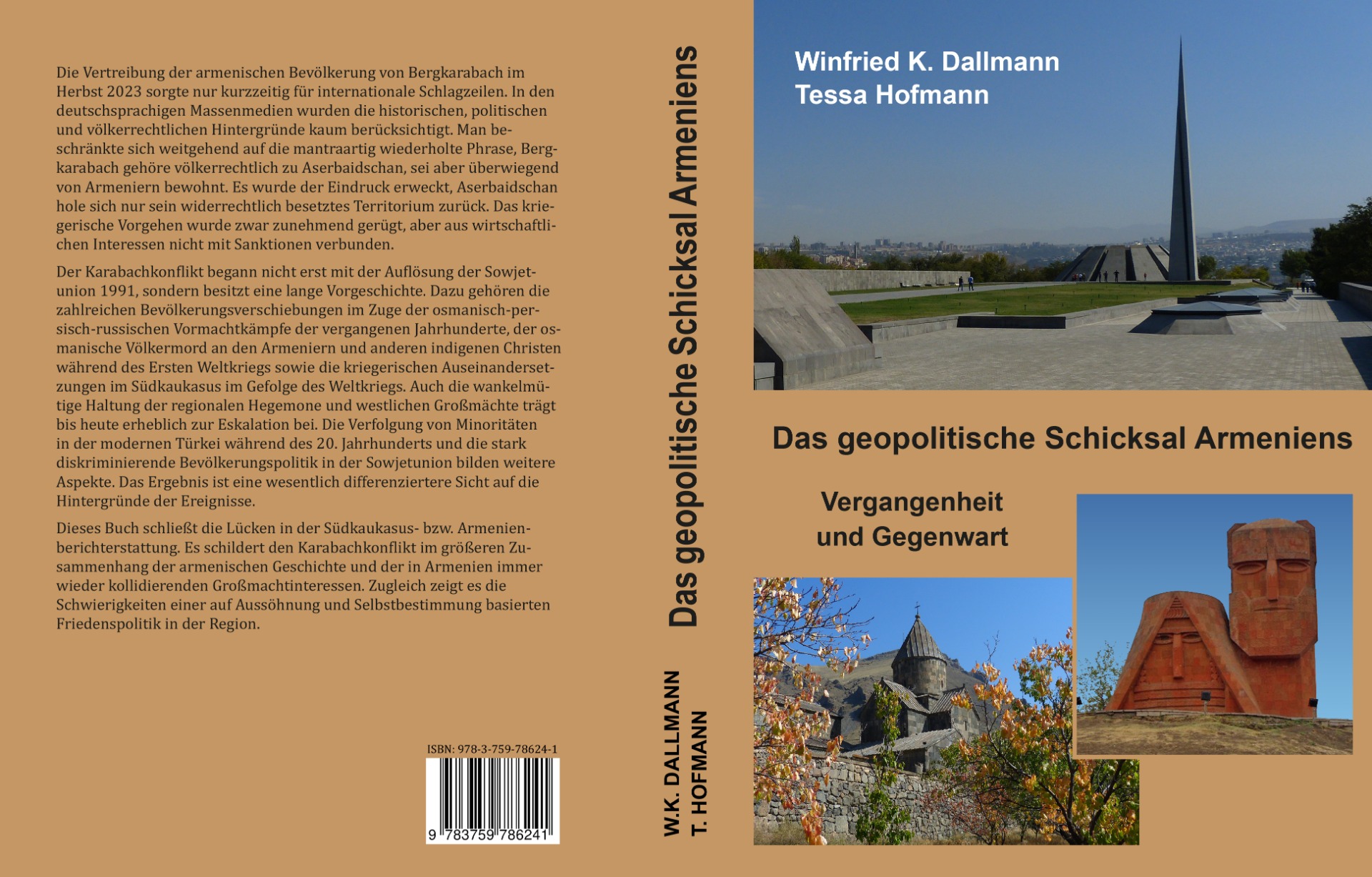

Das geopolitische Schicksal Armeniens

Winfried K. Dallmann & Tessa Hofmann: Das geopolitische Schicksal Armeniens - Vergangenheit und Gegenwart. Books on Demand, 2024. 14,8x21 cm, paperback, 486 Seiten, 27 Karten. ISBN: 978-3-759-78624-1 (deutsche Ausgabe).

Bei Books on Demand (https://www.bod.de/) und vielen anderen Online-Buchversänden erhältlich.

Hier bei BoD kaufen

Hier bei Amazon kaufen

Hier bei Hugendubel kaufen

Pris: EUR 22,90 (paperback)

EUR 9,99 (E-Buch)

Die Vertreibung der armenischen Bevölkerung von Bergkarabach im Herbst 2023 sorgte nur kurzzeitig für internationale Schlagzeilen. In den deutschsprachigen Massenmedien wurden die historischen, politischen und völkerrechtlichen Hintergründe kaum berücksichtigt. Man beschränkte sich weitgehend auf die mantraartig wiederholte Phrase, Bergkarabach gehöre völkerrechtlich zu Aserbaidschan, sei aber überwiegend von Armeniern bewohnt. Es wurde der Eindruck erweckt, Aserbaidschan hole sich nur sein widerrechtlich besetztes Territorium zurück. Das kriegerische Vorgehen wurde zwar zunehmend gerügt, aber aus wirtschaftlichen Interessen nicht mit Sanktionen verbunden.

Der Karabachkonflikt begann nicht erst mit der Auflösung der Sowjetunion 1991, sondern besitzt eine lange Vorgeschichte. Dazu gehören die zahlreichen Bevölkerungsverschiebungen im Zuge der osmanisch-persisch-russischen Vormachtkämpfe der vergangenen Jahrhunderte, der osmanische Völkermord an den Armeniern und anderen indigenen Christen während des Ersten Weltkriegs sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen im Südkaukasus im Gefolge des Weltkriegs. Auch die wankelmütige Haltung der regionalen Hegemone und westlichen Großmächte trägt bis heute erheblich zur Eskalation bei. Die Verfolgung von Minoritäten in der modernen Türkei während des 20. Jahrhunderts und die stark diskriminierende Bevölkerungspolitik in der Sowjetunion bilden weitere Aspekte. Das Ergebnis ist eine wesentlich differenziertere Sicht auf die Hintergründe der Ereignisse.

Dieses Buch schließt die Lücken in der Südkaukasus- bzw.

Armenienberichterstattung. Es schildert den Karabachkonflikt im größeren

Zusammenhang der armenischen Geschichte und der in Armenien immer wieder

kollidierenden Großmachtinteressen. Zugleich zeigt es die Schwierigkeiten einer

auf Aussöhnung und Selbstbestimmung basierten Friedenspolitik in der Region.

ÜBER DIE AUTOREN:

Winfried Dallmann (Tromsø) promovierte 1987 an der Universität Oslo in Geologie und war bis zu seinem Ruhestand hauptberuflich mit geologischer Kartierung, Forschung und Lehre in Norwegen beschäftigt. Nebenbei befasste er sich seit seiner Jugend mit den Problemen ethnischer Minderheiten und indigener Völker, beginnend mit einer Reise in die östliche Türkei im Jahre 1976, wo er nach den Spuren des osmanischen Völkermordes an den Armeniern von 1915-1922 suchte und sich ein Bild vom derzeitigen Schicksal der Armenier in der Türkei machte. Später verbrachte er viel Zeit mit Untersuchungen und Berichterstattungen über indigene Völker der Arktis, insbesondere nach der Selbstauflösung der Sowjetunion den in Russland ansässigen Indigenen. Die Ereignisse der letzten Jahre in Armenien und Arzach (Bergkarabach) ließen in ihm den Wunsch aufkommen, die in Norwegen unzureichend vermittelten Hintergründe des Konflikts zusammenfassend und aktualisiert in einem Buch darzustellen. In enger Zusammenarbeit mit Tessa Hofmann konnte dies realisiert werden.

Tessa Hofmann hat in Slawistik und Soziologie promoviert und arbeitete anschließend 33 Jahre als wissenschaftliche Dokumentatorin und Forschungsassistentin am Osteuropa-Institut der Freien Universität. Sie ist außerdem seit 1979 als wissenschaftliche Autorin tätig und hat zahlreiche Bücher, Buchbeiträge und Artikel zur Geschichte und Gegenwartssituation Armeniens und seiner Diaspora publiziert. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Genozidforschung liegt auf dem osmanischen Genozid; als einer der ersten Wissenschaftlerinnen hat sie darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht nur um ein Verbrechen an Armenierinnen und Armeniern handelt, sondern immer wieder auf die griechisch-orthodoxen sowie syrischen bzw. aramäischen, assyrischen und chaldäischen Mitopfer hingewiesen. Sie ist Mitherausgeberin und -autorin des ersten wissenschaftlichen Sammelbandes in englischer Sprache zum Genozid an den Griechen. Ferner ist sie wissenschaftliche Redakteurin der Webseite "Virtual Genocide Memorial", die den Genozid an allen hier genannten Opfergruppen dokumentiert.

Seit 1979 ist Hofmann ehrenamtlich als Menschenrechtlerin für Minderheiten im Nahen Osten, insbesondere in der Türkei, sowie im Südkaukasus aktiv. Sie ist Ehrenmitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker und Mitgründerin sowie Vorsitzende der Menschenrechtsorganisationen Arbeitsgruppe Anerkennung – Gegen Genozid, für Völkerverständigung sowie Vorstandssprecherin der Fördergemeinschaft für eine Ökumenische Gedenkstätte für Genozidopfer im Osmanischen Reich (FÖGG). Ihr publizistisches, wissenschaftliches und menschenrechtliches Engagement wurde mit zahlreichen Ehrungen und Preisen ausgezeichnet. So erhielt sie unter anderem 2013 den Preis des Präsidenten der Republik Armenien und stiftete das Preisgeld der FÖGG. 2015 verlieh ihr die Staatsuniversität Jerewan den Ehrentitel einer Professorin.Inhalt:

KARTENÜBERSICHT

ÜBER DIESES BUCH

ÜBER DIE AUTOREN

VORWORT

Aktuelle Anlässe

Hintergründe

"Fake News" und falsche Ausgewogenheit

Doppelmoral und Geopolitik

TEIL I: ARMENISCHE GESCHICHTE

1. Von der Frühgeschichte bis zum 18. Jahrhundert

1.1.

Der Ursprung

1.2.

Die frühen Staatsgebilde: Hajassa, Nairi und Urartu (15. bis 6. Jh. v.u.Z.)

1.3.

Armenien zwischen Seleukiden, Römern und iranischen Dynastien (6. Jh. v.u.Z.

bis Anf. 5. Jh.)

1.4.

Christianisierung (4. Jh.)

1.5.

Armenien zwischen Byzantinern und Persern (Anfang 5. bis Mitte 7. Jh.)

1.6.

Armenien unter den arabischen Kalifen (Mitte 7. bis Ende 9. Jh.)

1.7.

Die Zeit der armenischen Königreiche (Ende 9. bis Mitte 11. Jh.)

1.8.

Unter dem Joch von Seldschuken, Mongolen und Turkmenen; georgisches Intermezzo (Mitte 11.-15. Jh.)

1.9.

Kilikien (spätes 11. bis 15. Jh.)

1.10.

Zwischen Osmanen und iranischen Dynastien (16. bis 19. Jh.)

1.11. Armenische Handelskolonien in Russland und

russische Einflussnahme bis zum 18. Jh.

2. Russland und Armenien 1828-1914

2.1.

Russische Eroberung des Transkaukasus

2.2.

Gebietseinteilungen bis zum 1. Weltkrieg

2.3.

Russifizierung, politische Organisation und ethnische Spannungen

2.4.

Bevölkerungsentwicklung

2.5.

Armenisches Kulturleben in Russland

3. Armenier im Osmanischen Reich

3.1.

Das osmanische millet-System und die Rechtsstellung der Nicht-Muslime

3.2.

Demografie und Berufsbild

3.3.

Bildung und Literatur

3.4.

Reformansätze im 19. Jahrhundert

3.5.

Abdülhamit II. und die Massaker von 1894-96

3.6.

Die jungtürkische Revolution und der Pantürkismus

4. Der Erste Weltkrieg und der Völkermord im Osmanischen

Reich

4.1.

Auftakt

4.2.

Griechisches Vorspiel

4.3. Im

Schatten des Ersten Weltkriegs

4.4. Der Nordwestiranische Feldzug

4.5. Der

Elitizid

4.6.

Schaffung von Vorwänden

4.7. Die

Todesmärsche

4.8.

Widerstand

4.9. Die

Vertreibung und Ermordung der Syro-Aramäer

4.10.

Fortgesetzte Vertreibung und Ermordung von Griechen

4.11.

Zwangsislamisierung

4.12. Das

Schicksal der Frauen

4.13. Das

Schicksal der Waisen

4.14. Beraubung der Opfer

5. Der Völkermord: Bilanz und Aufarbeitung

5.1. Die Zahl der Opfer

5.2. Die Unionistenprozesse

5.3. Racheakte und der "Prozess Talat Pascha"

6. Der Völkermord: Begriffsanwendung, Anerkennung und

Verleugnung

6.1. Der Begriff des Völkermords

6.2. Begriffsanwendung auf die osmanischen Verbrechen

6.3. Internationale Stellungnahmen

6.4. Anerkennungsprozess am Beispiel Deutschlands

6.4. Nichtanerkennung am Beispiel Norwegens

7. Der erbarmungslose Weg zum Frieden

7.1. Der

Südkaukasus im Zeichen der Oktoberrevolution

7.2. Der

osmanische Südkaukasus-Feldzug 1918

7.3. Das

Massaker von Trabzon 1918

7.4. Die

kemalistische Machtübernahme 1919-1920

7.5. Die Erste Republik Armenien

7.6. Der

Frieden von Sèvres

7.7. Der

kemalistische Überfall auf Armenien 1920

7.8. Kilikien 1919-1922

7.9. Die

kemalistische Verfolgung der Griechen

7.10. Der

Große Brand von Smyrna

7.11. Der Vertrag von Lausanne

8. Armenien unter sowjetischer Herrschaft

8.1. Die sowjetische Machtübernahme

8.2. Nachitschewan und Arzach

8.3. Kulturelle, soziale, wirtschaftliche und politische Entwicklung

8.4. Perestrojka in Armenien

9. Nationalismus und Minderheitenpolitik in der Türkei

seit 1923

9.1. Geschichtliche Zusammenfassung

9.2. Kemalismus und Nationalismus

9.3. Ausschreitungen gegen Nicht-Türken

9.4. Geschichtsverfälschung

9.5. Diskriminierung und Repressalien ab 1975

9.6. Zerstörung von Kulturdenkmälern

9.7. Die Ablösung der Kemalisten

9.8. Aussicht

10. Armenische Diaspora

10.1. Die historische Diaspora

10.2. Die neuzeitliche Diaspora

10.3. Armenier im Iran

10.4. Besonderheiten der Diaspora-Armenier

TEIL II: DIE REPUBLIK ARMENIEN UND DER KARABACHKONFLIKT

11. Die Republik Armenien seit 1991

11.1. Geografie und Geologie

11.2. Bevölkerung und Demografie

11.3. Wirtschaft und Industrie

11.4. Unabhängigkeit und Kriegsjahre

11.5. Innenpolitische Entwicklung

11.6. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

11.7. Außenpolitische Verhältnisse

12. Die Republik Arzach seit 1991

12.1. Geografie und Geologie

12.2. Bevölkerung und Demografie

12.3. Die Unabhängigkeit Bergkarabachs

12.4. Die Minsker Gruppe und die Karabach-Resolutionen

12.5. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung

12.6. Staat und Regierung

13. Hintergründe des Karabachkonflikts und

völkerrechtliche Situation

13.1. Geschichtliche Bevölkerungsentwicklung

13.2. Stalins Gebietszuordnungen

13.3. Der bedrohliche Hintergrund

13.4. Völkerrechtliche Beurteilung

14. Von "Miazum" (1988) zum Ersten Karabachkrieg

(1991-1994)

14.1. Das Karabach-Komitee und die "Miazum"-Bewegung

14.2. Das Sumgait-Massaker (27.-29. Februar 1988)

14.3. Panzer in Jerewan

14.4. Das Kirowabad-Massaker (21.-27. November 1988)

14.5. Das Spitak-Erdbeben (7. Dezember 1988)

14.6. Das Baku-Massaker (13.-19. Januar 1990)

14.7. Die Operation Ring

14.8. Unabhängigkeit und Kriegsbeginn

14.9. Chodschali (26. Februar) und Maragha (10. April 1992)

14.10. Kriegsverlauf

15. Grenzgefechte (seit 1994) und Zweiter Karabachkrieg

(2020)

15.1. Grenzgefechte seit 1994

15.2. Der Viertagekrieg

15.3. Gefechte an der armenischen Grenze (Juli 2020)

15.4. Der Zweite Karabachkrieg (September-November 2020)

15.5. Das Waffenstillstandsabkommen vom 10. November 2020

16. Das Ende der Republik Arzach (2021-2023)

16.1. Das Erbe des Krieges

16.2. Angriffe auf die Republik Armenien (ab Mai 2021)

16.3. Internationale Verhandlungen, Aktionen und Reaktionen

16.4. Die Blockade von Arzach (Dez. 2022 – Sept. 2023)

16.5. Der Exodus

16.6. Nach dem Exodus

17. Methoden der Eliminierung armenischer Geschichte und

Gegenwart

17.1. Militärisch Fakten schaffen

17.2. Kriegsverbrechen

17.3. Kriegsgefangene

17.4. Armenophobie

17.5. Geschichtsverfälschung und kulturelle Aneignung

17.6. Eliminierung und "Albanisierung" von Kulturdenkmälern

17.7. Lobbyismus, Bestechungen und Verleumdungen

18. Änderung der Machtverhältnisse im Südkaukasus

18.1. Die Turanisierung des armenischen Siedlungsraumes

18.2. Postsowjetische Entfremdung: Das armenisch-russische Verhältnis

18.3. Armenien und der Iran

18.4. Neue Allianzen und neues Dilemma

18.5. Westliche Doppelmoral

Post Scriptum (Augst 2024): Neue Aspekte der Friedensverhandlungen zwischen Armenien und Aserbaidschan

NACHWORT

BIBLIOGRAPHIE

QUELLENVERZEICHNIS